L'homme de Kiev plonge la lectrice (ou le lecteur...) dans la Russie tsariste, quelques années avant la révolution de février. Malgré quelques timides réformes destinées à renforcer la stabilité du pouvoir et à calmer les esprits, les juifs russes subissent toujours un apartheid moyenâgeux, n'ayant ni liberté de circuler ou de vivre là où le désirent, ni véritable citoyenneté, tant l'antisémitisme sévit dans la loi et dans toutes les strates sociales. Les pogroms sont même légions et leurs auteurs impunis.

« Je t'ai dit quels désirs : un estomac plein de temps à autre, un métier qui rapporte des roubles et pas des nouilles, un peu d'instruction si possible, et je ne pense pas aux ouvriers qui étudient la Torah après leur journée de travail. Ça, j'en ai eu ma part. Ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe dans le monde. »

C'est dans ce contexte que la vie de Yakov, juif incroyant russe, réparateur sans véritable qualification et philosophe autodidacte, prend un tour tragique après le départ de sa femme quand il quitte son ghetto pour échapper à la misère. Au terme d'un voyage épouvantable en plein hiver, la chance semble lui sourire à Kiev quand un riche entrepreneur russe lui offre le gîte et un travail stable correctement rémunéré...

« Il demeurait prisonnier de sa cellule et même de sa mémoire, car tout ce qui lui était arrivé au cours d'une vie, qui à certains moments avait pu sembler relever de son libre arbitre paraissait à présent n'avoir eu pour fin que de le mener à cette incarcération. »

Mais, quelques mois plus tard, Yakov est accusé de l'assassinat sauvage d'un enfant du voisinage. Même si les preuves de sa culpabilité ne sont pas scientifiquement établies, d'autres éléments qui reposent à la fois sur des lois sociales et sur des légendes séculaires fantasmatiques, suffisent à l'entraîner inexorablement dans les rouages d'une (in)justice kafkaïenne.

« Où est la sagesse ? Où est la justice ? Que dit Spinoza ? Que le propre de l'Etat est d'assurer la paix et la sécurité de chacun pour lui permettre d'accomplir son labeur quotidien : de l'aider à surmonter, au cours de sa brève existence, vicissitudes, maladies et angoisses. »

Incarcéré dans des conditions dantesques, accusé, interrogé, frappé et humilié quotidiennement, seul et impuissant face à la toute puissance de l'Etat russe qui tient-là un coupable idéal, seuls quelques justes russes feront preuve d'humanité en lui apportant un soutien moral ou une aide matérielle qui leurs seront, d'ailleurs, fatals.

« Une chose que j'aurai apprise, songea-t-il, c'est que personne ne peut se permettre d'être apolitique, c'est clair. On ne peut rester assis à se laisser tranquillement détruire. Puis il pensa : là où l'on ne se bat pas pour la liberté, elle n'existe pas. Que dit Spinoza ? Si l'Etat agit d'une façon que la nature humaine réprouve, le moindre mal est de le détruire. Mort aux antisémites ! Vive la révolution ! Vive la liberté ! »

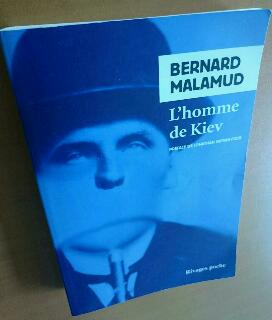

L'homme de Kiev est un récit haletant et fascinant. Bernard Malamud décrit la descente aux enfers et les états d'âme d'un homme innocent, condamné avant d'être jugé, qui incarne une communauté en butte à toutes les injustices. Un grand roman.

Commentaires

"Même si les preuves de sa culpabilité ne sont pas scientifiquement établies"

Cesare Battisti ?

Les Juifs en Russie tsariste.

Et sous le règne de Staline ? Certes, tout n'était pas mauvais, tout le monde avait à manger - certains moins que les autres -, tous étaient égaux - mais les Juifs étaient moins égaux que les autres.

Ce roman date de 1966. C'est un roman historique et un roman d'anticipation, si je lis bien. L'Histoire revient d'un temps à un autre.

Le narrateur est un petit, un ouvrier. Dans l'Histoire, ce sont toujours les petits qui sont frappés - comme le petit tapissier de la rue Pelleport (je sais, j'en fais une icône, il faudrait faire des millions d'icônes pour les martyrs - je souligne mes mots - sacrifiés pendant que les "autres" s'étaient mis à l'abri, des bombes et du besoin).

Spinoza ! Je craque complètement.

Je n'ai jamais rien publié sur son oeuvre, c'est trop fort pour moi. Prince des philosophes, selon Deleuze, précurseur pour Nietzsche.

Un athée qui a démontré l'existence de Dieu !

Lou, je ne te ferais jamais l'injure de te dire le contraire sur ta lecture. Sinon, je présume que tu l'as déjà lu.

Ton allusion au tapissier m'échappe.

En 1943, rue Pelleport, à Paris, il y avait un petit tapissier juif. Tout le monde l'aimait bien, il travaillait bien et, quand la saison le permettait, devant le portail de son immeuble où il avait son atelier et son logement au fond de la cour. Il portait bien son étoile jaune.

Une nuit, une voiture lourdement armée d'Allemands et de mitrailleuses a débarqué. On l'a emmené. Cela a été vu et rapporté par les voisins, réveillés par le vacarme et venus à leurs fenêtres. Auraient-ils pu intervenir ? Non, c'est évident.

On n'a jamais revu le tapissier.

Ce ne sont jamais les maîtres du monde, ceux qui détiennent l'énergie, l'armement, les médias, la finance du monde, qui sont menacés.

J'en ai parlé ainsi, chez toi, deux ou trois fois.

Je disais qu'un jour l'exaspération croissante contre les puissants se retournerait contre les petits, facilement accessibles : quelques kilos de plastic dans un cabas ordinaire, un détonateur déclenchable à distance, une bonne moto, et le quartier de la rue des Rosiers explose.

Que s'est-il passé à Charlie Hebdo et au magasin casher ? Parlons-en simplement. Des dessinateurs, des employés à l'entretien, des clients étaient facilement accessibles. Des petits, qui ne faisaient de mal à personne - pour l'esthétique, les dessins n'étaient pas forcément bons, mais si on devait tuer tous ceux qui dessinent mal, je ne serais plus là.

Bien d'accord avec toi. Le problème, c'est que l'exaspération se matérialise ainsi, et ne soit pas canalisée par des mouvements démocratiques qui prônent la transformation sociale.